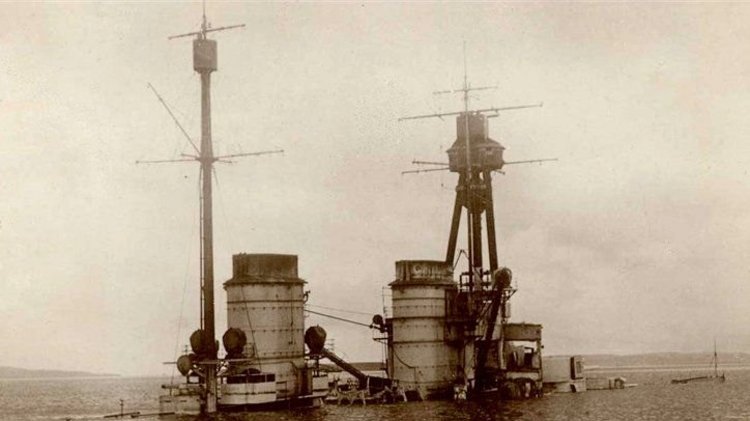

Eine der letzten Aufnahmen der Derfflinger - ein Schlachtkreuzer der kaiserlichen Marine (© C. W. Burrows, Public domain, via Wikimedia Commons)

Das Prestigeobjekt des Deutschen Reiches auf dem Meeresgrund

#volksbundhistory erinnert an die Selbstversenkung der deutschen Flotte in Scapa Flow vor 105 Jahren

„Seeventile öffnen – Selbstversenkung einleiten!“ Auf diesen per Flaggensignal übermittelten Befehl Admiral Ludwig von Reuters (1869-1943) versanken am 21. Juni 1919 die 74 modernsten Kriegsschiffe der deutschen Flotte in den Gewässern vor Scapa Flow vor den britischen Orkney Inseln. Die Absicht dahinter: Die Siegermächte des Ersten Weltkrieges sollten keinen Zugriff auf die Schiffe haben.

In unklarer Lage, was den Ablauf des alliierten Ultimatums zur Annahme der Friedensbedingungen betraf, handelte von Reuter aus eigenem Entschluss. Seit November 1918 interniert, standen Schiffe und Restbesatzungen unter britischer Aufsicht. Diese Flotte, der Aufstieg des Deutschen Reiches zur Seemacht und die damit einhergehende Rivalität zu Großbritannien, waren zwei der Gründe, die 1914 zum Kriegseintritt Großbritanniens geführt hatten.

Unter dem Hashtag #volksbundhistory berichten wir von historischen Ereignissen und liefern Hintergrundinformationen. Unser Autor heute: Dr. Dirk Reitz, Landesgeschäftsführer Sachsen

Des „Kaisers Stolz“ versenkt

Während des „Kaisers Stolz“ auf den Meeresgrund sank, eröffneten die britischen Wachmannschaften das Feuer auf die deutschen Seeleute in ihren Rettungsbooten: Ein Offizier und sieben Matrosen starben dabei. Technisch gestaltete sich der Vorgang unspektakulär, wie der spätere Admiral Ruge berichte:

„[….] das technische Personal öffnete die Ventile und die Deckel der Kondensatoren und zertrümmerte die vorher bestimmten Rohrleitungen. Die Seeleute setzten Kriegsflagge, Kommandantenwimpel und Standard Z; dann öffneten sie die Lastendeckel, Kammertüren und Bullaugen, machten das Ankerspill unbrauchbar und warfen alles Werkzeug außenbords, das zum Losmachen von der Boje dienen konnte. Für alle Fälle brachten sie die Rettungflösse außer dem Kutter zu Wasser. Wer mit seiner Arbeit fertig war, packte seine Sachen und machte sich bereit zum Aussteigen.“

74 Schiffe vernichtet

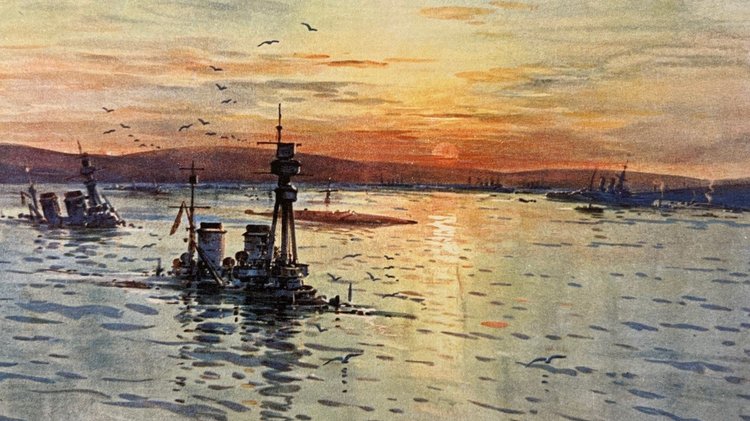

Nachdem am 21. Juni gegen 10 Uhr auf dem Admiralsschiff, dem kleinen Kreuzer Emden, das Signal „§11 bestätigen“ gesetzt worden war, hissten alle Schiffe die Kriegsflagge und setzen „Stander Z“, so dass zwischen 12:16 Uhr und 17:00 Uhr 74 Schiffe vollständig sanken oder auf Grund lagen, ohne dass die britischen Wachmannschaften und Schiffe noch etwas hätten dagegen unternehmen können.

Während der zurückliegenden sieben Monate lebten die stark reduzierten Besatzungen der Schiffe, die nur noch aus dem technisch notwendigen Personal bestand, in Ungewissheit über ihr weiteres Geschick und das der Schiffe. Zwar war die Flotte nur als „Faustpfand“ an die Briten überstellt worden, doch galt es unter den Siegern als ausgemacht, dass Deutschland die Schiffe nie mehr zurückerhalten solle. Bereits die Umstände der Überführung ließen darauf schließen, da die Schiffe entwaffnet und mithin wehrlos zu überstellen waren. Der erste Seelord Admiral David Beatty (1871-1936) veranstaltete ein demütigendes Zeremoniell, indem der 50 Kilometer lange deutsche Flottenverband durch ein Spalier der britischen Flotte defilieren musste.

Lebensumstände an Bord

Interessant ist ein Blick auf die Umstände des Bordlebens auf den Schiffen des Internierungsverbands, das deutliche Unterschiede zwischen den Großkampfschiffen und den kleineren Einheiten, wie zum Beispiel den Torpedobooten aufweist. Für letztere ist wieder der Bericht des damaligen Leutnants z.S. Ruge aufschlussreich.

Er zeigt, wie beengt und spartanisch das Zusammenleben – ohne Landgang, bei schlechter Verpflegung und unzulänglicher Postverbindung mit der Heimat verlief. Darüber hinaus schildert er, wie es den Offizieren auf diesen Schiffen gelang, die Moral der Besatzungen aufrecht zu erhalten und revolutionäre Ausbrüche oder Meutereien zu verhindern. Dies immer vor dem Hintergrund teils bürgerkriegsartiger Auseinandersetzungen in der Heimat, wie beispielsweise der Münchner Räterepublik im Frühjahr 1919.

Hinzu kam die mangelhafte Brennstoffversorgung, die das Beheizen der Schiffe im rauen Klima der Orkneys erschwerte und die teils schwere See, die zu Schäden an den Schiffen führte, die nicht behoben werden konnten.

Ende der Monarchie

Auf den Großkampfschiffen blieb die Lage kritisch, waren es doch vorrangig diese Einheiten gewesen, von denen im Oktober 1918 die Meutereien ausgegangenen waren. Gerade auf dem Flottenflaggschiff Friedrich der Große, hielt sich eine revolutionäre Stimmung, die Admiral von Reuter im März 1919 zwang, seine Flagge auf dem kleinen Kreuzer Emden zu setzen, dessen Besatzung als zuverlässig galt.

Dass unter diesen Umständen keine Toten zu beklagen waren, ist beinahe verwunderlich, aber nicht zuletzt der umsichtigen Führung durch Admiral von Reuter zuzurechnen, der nicht zögerte, monarchistisch gesinnte Offiziere zurechtzuweisen, indem er erklärte, dass die Monarchie nun der Vergangenheit angehöre.

Flottenrüstung und Seekriegstheorie

Mit der Versenkung der Flotte endete die knapp dreißigjährige Periode seit der Thronbesteigung Kaiser Wilhelms II. im Jahre 1888, als Deutschland sich anschickte Seemacht zu werden. Die Flottenbegeisterung ist eng mit der Persönlichkeit Wilhelm II. (1856-1941) und dem Wirken seines Großadmirals Alfred von Tirpitz (1849-1930) verbunden. Beide favorisierten eine schlachtschiffbasierte Marine, die imstande sein sollte, es mit der die Weltmeere beherrschenden Flotte Großbritanniens aufzunehmen.

Andere Entwürfe, zum Beispiel einer kreuzerbasierten Flotte, die eher geeignet gewesen wäre, den deutschen Seehandel zu schützen, verwarf Tirpitz. Obgleich es beispielsweise in Frankreich mit der „Jeune École“ hierzu bedenkenswerte Ansätze gab, wie in der Zeit ohnehin die geistige Auseinandersetzung mit Welthandel, Weltmacht und Seerüstung breiten gesellschaftlichen Raum beanspruchte – siehe Flottenvereine. Bezeichnend hierfür ist die Rezeption der Schriften des amerikanischen Admirals Alfred Tayer Mahan (1840-1914), insbesondere seines Werkes „The Influence of Seapower“.

Schlachtschiff als technische Ikone

Zu berücksichtigen ist, dass Flottenrüstung um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert bei allen seefahrenden Mächten hoch im Kurs stand und das Schlachtschiff zur technischen Ikone der Epoche avancierte. Denn im Schlachtschiff kulminierten alle technischen Errungenschaften einer Nation jenes technikbegeisterten Zeitalters: Schiff, Maschine, Waffen, Technik, alle Ingenieursdisziplinen und Naturwissenschaften entfalteten sich im Schiffsbau (Titanic) und insbesondere im Schlachtschiff. Und dies galt auch für die traditionellen Landmächte Deutschland und Österreich-Ungarn, wie für alle Großmächte, die Flotten unterhielten, um ihren Seehandel zu schützen, ihre kolonialen Besitzungen zu sichern – und nicht zuletzt als Prestigefaktor.

Die Dimension der Schiffe und die Kaliber der Artillerie wuchsen jährlich und die britische HMS Dreadnought markierte im Jahr 1905 dabei einen Qualitätssprung, der alle existierenden Kriegsschiffe deklassierte und den Aufgalopp zu einer neuen Stufe des Seerüstens bot.

Änderung der Kampftechnik

Dass es im Ersten Weltkrieg schließlich nicht die Schlachtflotten waren, die das Seekriegsgeschehen bestimmten, sondern U-Boote mit ihren Torpedos, Seeminen und die britische Seeblockade, konnten die Flottenplaner nicht wissen, so wie heute das Kriegsbild raschen Änderungen im Zuge von Kriegen unterworfen ist, wie das Aufkommen des billigen Kleinkampfmittels „Drohne“ beweist.

Nicht übersehen werden darf, dass es im Deutschen Reich Flottenkritik gab, die auf die enormen Kosten abzielte und die Bindung von personellen und materiellen Ressourcen geißelte, die besser der Heeresrüstung zugewendet werden sollten.

Die Flotte im Ersten Weltkrieg

„Die Flotte schläft im Hafen ein“ dieser Eindruck entstand während der Dauer des Krieges zunehmend, vor allem soweit es die Großkampfschiffe in der zweiten Phase des Seekriegs nach der Schlacht im Skagerrak am 31. Mai 1916 betraf. Den Kampf führten U-Boote, Marine-Zeppeline und Seeflieger. Denn mit dem zuerst nach Prisenordnung, dann „unbeschränkt“, geführten U-Boot-Krieg setzte Deutschland der Blockade ein wirksames, aber politisch riskantes Seekriegsmittel entgegen.

Der Krieg begann für die deutsche Flotte mit einigen aufsehenerregenden, aber letztlich bedeutungslosen Erfolgen, wie dem Durchbruch der Mittelmeerdivision (Goeben / Breslau) zum osmanischen Verbündeten, der Versenkung dreier britischer Kreuzer durch U9, dem geradezu abenteuerlichen Kreuzerkrieg der Emden im Indischen Ozean und im Pazifik und schließlich dem Sieg in der Seeschlacht bei Coronel vor der Küste Chiles (1. November 1914).

Britische Seeblockade

Jener Sieg des ostasiatischen Kreuzergeschwaders unter Admiral Graf Spee (1861-1914) war zwar nur taktischer Art, doch markierte er die erste Niederlage britischer Seestreitkräfte seit Jahrhunderten. Entsprechend setze die britische Admiralität einen Schlachtkreuzerverband in Marsch, der das Geschwader des Grafen Spee am 8. Dez. 1914 vor den Falkland-Inseln im Südatlantik vernichtete.

Ansonsten blieb die deutsche Seekriegsführung durch die britische Seeblockade auf das „Nasse Dreieck“ der Nordsee und die Ostsee beschränkt. Neben dem militärischen Effekt schnitt die Blockade Deutschland vom Welthandel (Rohstoffe), den Weltfinanzmärkten (Kriegsfinanzierung) und dem internationalen Informationsfluss (Seekabel) ab, was in seinen Auswirkungen kaum überschätzt werden kann.

Skagerrakschlacht

Beim Einsatz der Flotte schwankte das Oberkommando zwischen dem Wunsch, eine Entscheidungsschlacht zu schlagen und der Sorge, die wertvollen Schiffe dabei aufs Spiel zu setzen. Vor diesem Hintergrund trafen die britische Grand Fleet und die deutsche Hochseeflotte am 31. Mai 1916 im Skagerrak aufeinander und lieferten sich die letzte – und mithin größte – Seeschlacht klassischer Art, bei der sich zwei Schlachtflotten in Gefechtsformation zum Artillerieduell begegneten. Das Ergebnis: eine Schlacht ohne klaren Sieger, aber bei deutlich höheren britischen Verlusten, führte dazu, dass es zu keiner weiteren Begegnung der Flotten im Verlauf des Krieges kam.

Für die deutsche Hochseeflotte bedeutet dies bei schlechter werdender Verpflegung und Moral den Verbleib im Hafen und auf Reede, worin einer der Gründe für die Meutereien von 1918 lag.

Als Fazit blieb die Investition in die Schlachtflotte für das Deutsche Reich unrentabel, doch band diese durch den Neubau weiterer Großkampfschiffe (u.a. Baden / Hindenburg) Ressourcen, die besser der Heeresrüstung gewidmet worden wären. Und so entbehrt es nicht der Ironie, dass die längste Fahrt der modernen Großkampfschiffe 1918 nach Scapa und auf den Grund des Meeres führte.

Folgen und Reaktionen

Als unmittelbare Folge des Untergangs der Flotte verschärften die Sieger die Bedingungen des Friedens von Versailles und forderten nunmehr die Auslieferung der verbliebenen modernen Schiffe der jungen Reichsmarine, sowie von großen Mengen maritimer Ausrüstung, wie Schwimmdocks, Hafenkränen etc.

Auf alliierter Seite zeigte man sich zwar vordergründig empört über die Entziehung des „Faustpfands“ Flotte, doch entsteht ein differenziertes Bild, denn die Frage nach der Verteilung der Flotte unter den Siegern war von Anbeginn kontrovers. Großbritannien bestand nicht von ungefähr auf die Internierung aller Schiffe in einem britischen Hafen, um Dritten den Zugriff auf die modernen deutschen Schiffe zu verwehren, die man nur ungern in der Hand der bisherigen Verbündeten gesehen hätte, um die britische Flottenüberlegenheit nicht neuerlich zu gefährden. Insbesondere dämmerte der britischen Admiralität bereit zu dieser Zeit, dass zukünftig nicht mehr die Royal Navy, sondern die US-Navy die Meere beherrschen würde.

In britischem „Gewahrsam“

Offiziere und Mannschaften des Internierungsverbands verblieben in britischem „Gewahrsam“, das heißt, sie gingen von der Internierung in die Kriegsgefangenschaft über, ein unter rechtlichen Gesichtspunkten zweifelhafter Vorgang, wie Admiral Ruge feststellte: „Unsere rechtliche Lage war nicht geklärt, ist auch nie geklärt worden. Im Waffenstillstand können eigentlich keine Kriegsgefangenen gemacht werden, und es ist auch ungewöhnlich, dass Gefangene mit Koffern und anderen Privateigentum antreten.“

Das Lager Donington Hall blieb bis Januar 1920 der Bestimmungsort der Besatzungen, den sie erst mit dem förmlichen Inkrafttreten des Friedens von Versailles am 10. Januar 1920 verlassen durften. Ihr Empfang in Wilhelmshaven durch den Oberkommandierenden der Reichsmarine, Admiral von Trotha am 31. Januar 1920 verlief ehrenvoll und nicht schmählich. So wie im März 1919 die zurückkehrende deutsche Schutztruppe unter General von Lettow-Vorbeck fast triumphal durch das Brandenburger Tor in Berlin eingezogen war. Hierbei scheinen bereits gewisse Ambivalenzen in der Bewertung von Kriegsende und Niederlage auf, die später in die Vorstellungen von der „im Felde unbesiegten Armee“ mündeten.

Nachspiel im Zweiten Weltkrieg

Den Endpunkt und – aus der Perspektive der Zeit – den „rächenden“ Abschluss des Kapitels Scapa Flow bildete die Operation des Kapitänleutnants Günther Prien (1908-1941) am 14. Oktober 1939, der mit seinem Boot „U47“ in den gut gesicherten Hafen von Scapa Flow eindrang und dort das Schlachtschiff Royal Oak versenkte. Entsprechend nutzte das Regime die Leistung Priens, um ihn zum ersten „Seehelden“ des Zweiten Weltkriegs zu stilisieren.

Nachzutragen bleibt, dass der größte Teil der Schiffe zwischen 1923 und 1939 in technisch sehr aufwendigen Verfahren gehoben und anschließend abgewrackt beziehungsweise verschrottet wurde, wobei der enorme Materialwert einen hohen Gewinn garantierte.

Text: Dr. Dirk Reitz, Landesgeschäftsführer Sachsen

Text mit Anmerkungen und Quellenangaben (deutsche Version / englische Version)

Lesetipps

Duppler, Jörg: Germania auf dem Meere. Hamburg 1989.

Jentzsch, Christian / Witt, Jann: Der Seekrieg 1914-1918 – die Kaiserliche Marine im Ersten Weltkrieg. Darmstadt 2016, insb. S. 163-178.

Huck, Stephan / Pieken, Gorch / Rogg, Matthias (Hgg.): Die Flotte schläft im Hafen ein – Kriegsalltag 19194-1918 in Matrosen Tagebüchern. (Katalog zur Ausstellung ). Dresden 2014.

Karsten, Arne / BADER, Olaf: Grosse Seeschlachten – Wendepunkte der Weltgeschichte. München 2013, insb. S. 325-347.

Krause, Andreas: Scapa Flow. Die Selbstversenkung der wilhelminischen Flotte. Berlin 1999.

Mahan, Alfred T.: The Influence of Seapower upon History. Orig. 1890.

Reuter, Ludwig v.: Scapa Flow. Leipzig 1921.

Ruge, Friedrich: Scapa Flow – Das Ende der Deutschen Flotte. Oldenburg 1969.

Schulze-Wegner, Guntram: Deutschland zur See. 150 Jahre Deutsche Marinegeschichte. Hamburg 1998, insb. S. 130-136.

#volksbundhistory

Ob der Beginn einer Schlacht, ein Bombenangriff, ein Schiffsuntergang, ein Friedensschluss – mit dem Format #volksbundhistory möchte der Volksbund die Erinnerung an historische Ereignisse anschaulich vermitteln und dabei fachliche Expertise nutzen. Der Bezug zu Kriegsgräberstätten und zur Volksbund-Arbeit spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die Beiträge werden sowohl von Historikern aus den eigenen Reihen als auch von Gastautoren stammen. Neben Jahres- und Gedenktagen sollen auch historische Persönlichkeiten und Kriegsbiographien vorgestellt werden. Darüber hinaus können Briefe, Dokumente oder Gegenstände aus dem Archiv ebenfalls Thema sein – jeweils eingebettet in den historischen Kontext.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist ein Verein, der seine Arbeit überwiegend aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert.